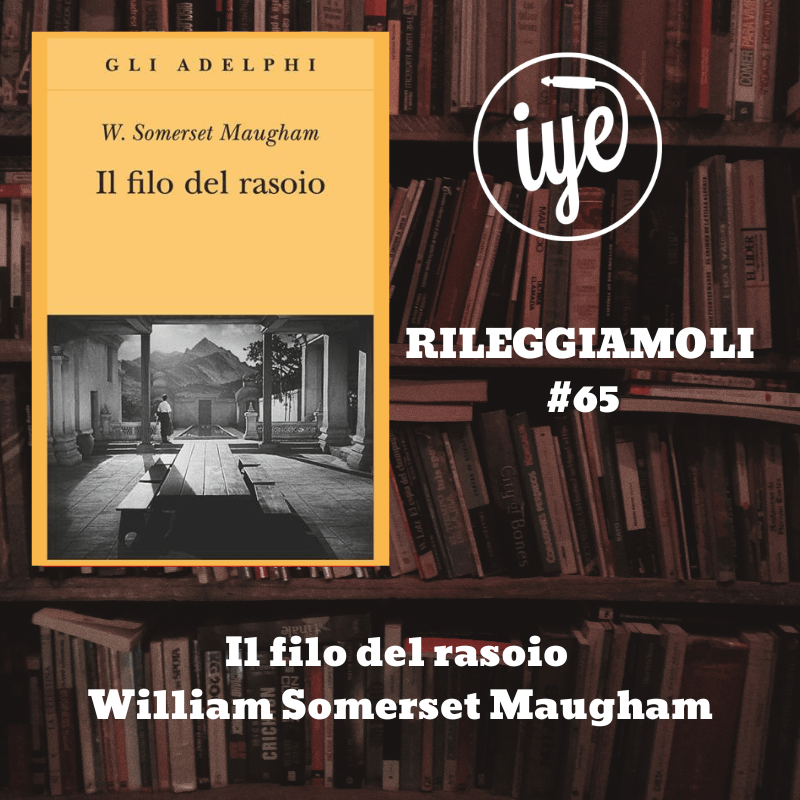

“Il filo del rasoio” (1944) racconta di Larry Darrell, un giovane americano traumatizzato dagli orrori della Grande Guerra che per fascino, bellezza e intelligenza potrebbe avere tutto ma che, invece, sceglie la via più imprevedibile: vivere, qualunque cosa questo significhi, da lavorare in miniera a imbarcarsi come mozzo o partire per l’India alla ricerca dell’Illuminazione.

Edito da Adelphi edizioni 396 pagine.

Ed è lì, in India, presso una civiltà con scarse risorse materiali ma con l’equilibrio individuale raggiunto da secoli di meditazione, che Larry va a vivere; ed è lì che incontra la persona che cercava, un sapiente indù grazie al quale trova finalmente la pace e la stabilità interiore, ciò che non avrebbe mai trovato in Europa o nella sua Chicago, in quell’Occidente caratterizzato dalla spasmodica ricerca della sicurezza materiale.

Il vero interesse del romanzo è nella convinzione di Maugham – inglese, figlio di un diplomatico, cresciuto nella cultura tardo-coloniale – che l’India possa scardinare le assurde e futili certezze sociali della borghesia capitalistica.

Potrete leggere passaggi come questi:

- (…) ricordo, dopo una battaglia, una catasta di caduti francesi ammucchiati uno sull’altro. Parevano i pupazzi di un teatro di marionette fallito, gettati alla rinfusa in un cantone polveroso perché ormai inutili. Allora pensai (…) i morti sembrano tremendamente morti.

- Era un cattolico devoto; teneva un crocifisso sopra il letto e la domenica andava regolarmente a messa. Il sabato sera si ubriacava.

- (…) i reali rovinano una festa. (…) È la gente più ingrata del mondo; ti usano, e quando non gli servi più ti buttano in un canto come una camicia sfilacciata; accettano da te innumerevoli favori, ma non ce n’è uno che attraverserebbe la strada per contraccambiarti con una minima cosa.

- Il 24 ottobre del 1929 la borsa di New York andò a rotoli. (…) ho passato il settembre del ’29 a Roma. (…) I miei amici del Vaticano mi dissero che il crollo era prossimo e mi consigliarono vivamente di vendere tutti i miei titoli americani. La Chiesa cattolica ha dietro di sé la saggezza di venti secoli e io non esitai un attimo. Telegrafai di vendere tutto e comprare oro (…). Non ho perso niente, anzi ho fatto una barca di soldi. Tempo dopo potei ricomprare i miei titoli per una frazione del prezzo originario (…).

- Mi venne fatto di congetturare che il diavolo, vedendo le guerre crudeli causate dal cristianesimo, le persecuzioni e le torture inflitte da cristiani a cristiani, la cattiveria, l’ipocrisia, l’intolleranza, debba considerare con compiacimento il bilancio consuntivo.

- (…) sono un libero pensatore e credo che la religione sia solo una congiura dei preti per dominare il popolo (…).

- Sapevo che erano stati uccisi uomini a centinaia di migliaia, ma non li avevo visti morire, e a me non diceva molto. Poi vidi un morto con i miei occhi. La sua vista mi riempì di vergogna. (…) Vergogna, perché quel ragazzo, era appena tre o quattro anni più vecchio di me, quel ragazzo che aveva tanta energia e coraggio, che un momento prima era così pieno di vitalità, che era così buono, adesso era un pezzo di carne maciullata e sembrava non fosse mai vissuto. (…) Quella notte non dormii. Piansi. Non avevo paura per me; ero indignato, era l’infamia di una cosa simile che mi atterrava. La guerra finì e tornai a casa.

- Non riuscivo a credere. Volevo, ma non potevo credere in un Dio non migliore di una comune persona perbene. I monaci mi dicevano che Dio ha creato il mondo per sua glorificazione. A me non sembrava un fine molto meritorio. Beethoven creava le sue sinfonie per essere glorificato? Non credo. Credo che le creasse perché la musica che aveva nell’anima esigeva espressione, e poi le rendesse quanto più perfette poteva. Ascoltavo i monaci ripetere il Padrenostro; mi chiedevo come mai continuassero imperterriti a pregare il padre celeste di dare loro il pane quotidiano. I bambini implorano il loro padre terreno perché li sostenti? Si aspettano che lo faccia, non provano né occorre provino gratitudine perché lo fa, e noi biasimiamo un uomo che mette al mondo figli cui non può o non vuole provvedere. Mi pareva che un creatore onnipotente, se non era disposto a provvedere le sue creature del necessario per l’esistenza, materiale e spirituale, avrebbe fatto meglio a non crearle.

- Avevo conosciuto dei furfanti a Parigi e altri ne conobbi quando tornai a Chicago; ma per lo più la loro furfanteria era dovuta all’ereditarietà, che non dipendeva da loro, o all’ambiente, che non avevano scelto: non so se la società non fosse responsabile più di loro dei loro crimini. Se fossi stato Dio non mi sarei indotto a condannare nessuno, nemmeno il peggiore, alla pena eterna.

- Aveva il fare pomposo e la falsa cordialità di un politico di mezza tacca (…).

- Che una cosa sia creduta da molti non è garanzia della sua verità.

- Per parte mia penso che il bisogno di adorare sia solo un relitto dell’antico ricordo di dèi crudeli che andavano propiziati.

- Mi è sempre sembrato che ci sia qualcosa di patetico nei fondatori di religione i quali pongono a condizione della salvezza che si creda in loro. È come se avessero bisogno della nostra fede per aver fede in sé stessi. Mi ricordano quelle vecchie divinità pagane che diventavano esangui e deboli se non erano sostentate dagli olocausti dei fedeli.

- Loro (gli indiani, nda) pensano che con le nostre innumerevoli invenzioni, con le nostre fabbriche e macchine e tutto ciò che producono, noi cerchiamo la felicità nelle cose materiali, mentre non in esse sta la felicità, ma nelle cose dello spirito. E secondo loro la via che abbiamo scelto porta alla distruzione.

- I filistei hanno abbandonato da un pezzo la gogna e il rogo come strumenti per spegnere le opinioni che temono; hanno scoperto un’arma molto più micidiale: il ridicolo.

- “Risulta che questa Macdonald aveva una pessima reputazione. Era un’ubriacona, una drogata e una ninfomane. Usava andare a letto non solo con i marinai in libera uscita ma con tutta la marmaglia della città. Com’è che una persona della sua età e rispettabilità conosceva un tipo simile?”. Ero incline a dirgli che non erano affari suoi, ma dalla diligente lettura di centinaia di racconti polizieschi ho imparato che con la polizia è bene essere cortesi.

Il filo del rasoio di Somerset Maugham: alla scoperta di un classico

“Il filo del rasoio” di W. Somerset Maugham è stato un libro che ha mantenuto un ruolo importante nella cultura moderna, analizzando le parti più difficili dell’animo umano in un mondo più materialista. Parlava di Larry Darrell, un giovane americano tornato dalla Prima Guerra Mondiale che intraprese una grande ricerca di significato e di fedeltà a se stesso.

Maugham parlava di argomenti come la spiritualità, il desiderio di libertà e quanto sia sbagliato limitarsi a seguire le orme, idee che sono molto forti nel diverso modo di pensare odierno. La ricerca di Larry di una vita al di fuori dei limiti delle convenzioni sociali è un invito a riflettere sulla superficialità del materialismo. La sua fuga in Oriente può essere un simbolo di vera spiritualità, ma offre ai lettori di Iyezine un punto di vista interessante su come la vera ricchezza possa risiedere nella conoscenza di sé e nel mondo interiore.

Nella persona di Larry, Maugham ci esorta al compito di vagliare la vita e le sue scelte, rendendo “Il filo del rasoio” un classico moderno, che ispira da sempre generazioni di ricercatori.

Larry Darrell: un antieroe nella società moderna

Nel romanzo di Somerset Maugham, “Schiavo d’amore” rappresenta un antieroe nel contesto del mondo contemporaneo, che si ribella agli standard stabiliti dalla società, scardinando le convenzioni del successo e del materialismo. La scelta di abbandonare la sua vita agiata per dedicarsi alla scoperta di sé e alla spiritualità rappresenta un atto di sfida in un mondo in cui il divario tra l’essere autentici e l’adattarsi si riduce sempre di più su quel “filo del rasoio”.

Larry Darrell incarna il conflitto interiore di un buon numero di esseri umani contemporanei, che sopportano il peso delle aspettative sociali e anelano a trovare un significato più profondo alla propria vita. Questa ricerca della verità trovò riscontro in figure emblematiche della scena musicale e culturale alternativa, come Bob Dylan e Kurt Cobain, che decisero di staccarsi dalle correnti mainstream e seguire la propria voce interiore. Proprio come nel caso di Larry, anche questi artisti si trovarono intrappolati in identici dilemmi, trascinati da forze di ricerca di approvazione da un lato e di imperativa verità interiore dall’altro.

Il modo in cui navigano su quel filo di rasoio tra genialità e autodistruzione parlerebbe quindi con forza alla narrazione di Larry: che forse la vera libertà richiede spesso il coraggio dell’uomo di abbandonare ciò che sembra un sicuro conforto e avventurarsi verso l’ignoto. Così, nell’era del massiccio conformismo sociale, Larry Darrell continua a ispirare l’individuo che cerca una via autentica per la realizzazione personale.

L’India come metafora di ricerca interiore

L’India appare nella storia come un forte emblema di ricerca interiore, un luogo in cui il confine tra autenticità e spiritualità svanisce, permettendo ai personaggi di esplorare dimensioni più profonde dell’esistenza. Questa è una fuga dalla società occidentale intrisa di materialismo e convenzioni; qui si trova un rifugio per chi cerca autenticità in un mondo che spesso appare opprimente. Pertanto, il viaggio di Larry diventa una metafora del “filo del rasoio”, dove ogni passo verso l’Oriente è un precario equilibrio tra illuminazione e perdita di sé.

L’interesse per le tradizioni orientali permea chiaramente il suono e la visione della musica e dell’arte alternative: proprio come la musica indiana e i temi metafisici hanno lasciato la loro impronta sul rock psichedelico degli anni ’60.

I Beatles, ad esempio, hanno espresso qualcosa di nuovo nel rapporto tra arte e ricerca spirituale quando hanno cercato la propria nella forma del sitar e del buddismo. Questo legame tra la ricerca della spiritualità e il messaggio artistico è ciò che definisce il viaggio di Larry: un viaggio reale, fisico, che cerca di scoprire significati sempre più validi al di fuori dei canoni del pensiero. Per lui, l’India sarà un faro non solo geografico, ma anche morale, per coloro che sono disposti a percorrere la strada dritta come un rasoio tra illusione e verità.

Il filo del rasoio tra musica e letteratura

Il concetto di “filo del rasoio” trova una sua espressione profonda nella musica, dove artisti come Jim Morrison o Amy Winehouse hanno danzato tra il genio e l’autodistruzione. La loro vita spericolata si riflette nelle loro opere, che spesso esplorano la fragilità dell’identità e il tumulto interiore. Ad esempio, l’album “Back to Black” di Winehouse non è solo un viaggio nel dolore, ma un’affermazione della sua esistenza, che si muove su quel sottile confine tra l’amore e la perdita, tra la celebrazione della vita e il suo rovescio oscuro.

Allo stesso modo, i testi di Bob Dylan o di Fabrizio De André offrono uno spaccato di critica sociale, affrontando temi complessi come l’ingiustizia e la ricerca di verità. Le loro canzoni diventano un riflesso di una società in lotta, una narrazione che cammina sul filo del rasoio tra l’idealismo e il cinismo.

La musica diventa quindi un veicolo per sfidare le convenzioni, per esprimere una spiritualità che non teme di abbracciare l’ambiguità e la complessità dell’esistenza umana. In questo modo, il dialogo tra musica e letteratura si fa sempre più intimo, creando un ponte che invita a esplorare la condizione umana in tutte le sue sfumature.

Potremmo consigliarvi:

La peste scarlatta di Jack London

Mark Lanegan | Recensione: “Sing Backwards and Weep”

“La disobbedienza civile” e “Vita senza princìpi” di Henry David Thoreau