Nella confusione mediatica collettiva che ormai impera a tutti i livelli, abbiamo avuto il torto, l’ennesimo, di dedicare uno spazio veramente risicato al trentesimo anniversario della scomparsa di Drazen Petrovic, talento assoluto, e probabilmente irripetibile, del basket mondiale. Presi da futilità che muoiono nello stesso istante in cui vengono rese pubbliche, la notizia della triste ricorrenza ha avuto eco solo negli spazi dedicati a quello sport che il croato Drazen è riuscito a rendere ancor più bello di quanto non fosse già. Accade sempre più spesso che ci si dimentichi delle cose realmente meritevoli di attenzione, in favore di concetti semplici, leggeri, ma soprattutto privi di qualunque tipo di valenza.

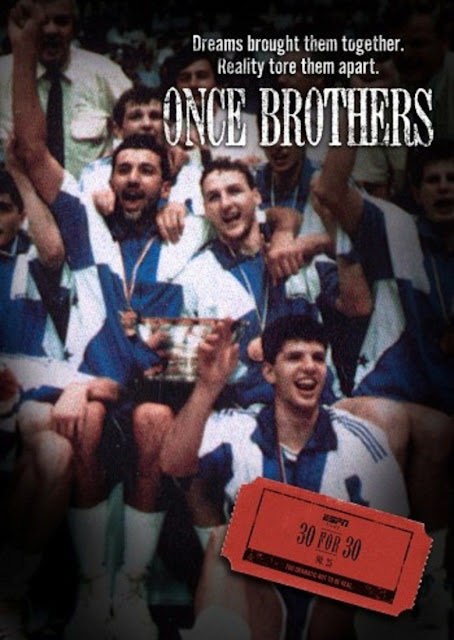

Ci proviamo noi oggi, qui, su queste pagine, a celebrare la sua figura, consapevoli che non saremo in grado di restituire minimamente la sua classe, e che l’unico vero modo per innamorarsi di lui sia quello di guardare i filmati delle sue gesta sui parquet mondiali. La nostra intenzione è quella di andare a cercare oltre il campo di gioco, per capire chi fosse davvero Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri. E per farlo, l’unico vero strumento che abbiamo è quello di riguardare, per l’ennesima volta, il documentario della ESPN “Once Brothers” che ripercorre la sua vita attraverso l’amicizia e il dualismo con l’amico diventato poi nemico Vlade Divac. I due crescono insieme nelle giovanili della nazionale jugoslava, contribuendo alla crescita di un movimento sportivo che porterà la Jugoslavia ai vertici dello sport mondiale. Pur se diversi, sia per carattere, che per etnia (Petrovic croato e cattolico, Divac serbo e ortodosso) il loro rapporto li vede diventare realmente inseparabili, come fossero davvero fratelli.

Disponibile nella sola versione in lingua originale, sottotitolata in italiano, il documentario ha una sua chiave di lettura che non può prescindere dal fatto che la voce narrante sia quella di Divac, e che questo sottintende una univocità di fondo che però, ci piace pensare quanto più possibile vicina alla realtà delle cose. La uniche voci croate sono quelle di un quasi imbarazzato Kukoc, che si limita a dichiarazioni di circostanza, come a volersi quasi chiamare fuori dalla contesa, e quella molto più autentica, sofferta di Radja che invece, a distanza di anni, ancora non riesce a farsi una ragione della guerra e del fatto che Divac divenne immediatamente il capro espiatorio ideale per i nazionalisti croati.

Tutto ruota intorno alla guerra nei Balcani. Sono le divisioni etniche che infiammano la Jugoslavia la miccia che fa detonare non solo il loro rapporto ma l’intero mondo sportivo slavo. La scusa ufficiale è quella che vede nel gesto di Divac che, durante i festeggiamenti per la conquista del titolo mondiale in Argentina, nel 1990, strappa di mano la bandiera croata a un invasore. In realtà il problema è molto più profondo, e a monte. L’idea che ci siamo fatti rivedendo ancora una volta le immagini è quella di un qualcosa che non ha nulla a che fare con la politica. La storia di Divac parla per lui in questo senso. La guerra era già in atto, anche se non formalmente quando, in quel agosto del novanta tutto deraglia tra i due, pochi istanti dopo il terzo titolo mondiale per la Jugoslavia, tutto divamperà l’anno seguente, in quel novantuno che segnò ufficialmente l’avvio di un lustro di combattimenti. Sanciti anche dagli scontri verificatisi allo stadio Maksimir di Zagabria, quando le frange più calde del tifo calcistico di Dinamo Zagabria e Stella Rossa Belgrado diedero vita a violentissimi scontri che sarebbero poi stati riconosciuti come uno degli episodi apripista della guerra.

Meno bene ne esce Drazen Petrovic. Un po’ perché da quel momento rifiuta ogni tipo di chiarimento e di comunicazione, non solo con l’ex amico ma con il mondo intero, chiudendosi dietro ad un nazionalismo un po’ forzato, che un uomo della sua classe e della sua esperienza non dovrebbe sposare. La cosa più triste, quella che più mi ha fatto male, è stata vedere un uomo tanto geniale sul campo, quanto ottuso nell’immediatezza di un gesto, quello di scegliere tra l’amicizia fraterna e la bandiera del proprio paese. Da lui ci saremmo aspettati qualcosa di più ragionato, che un gesto da ultrà.

Non fraintendiamoci però, “Once Brothers” non prende le parti, e non condanna nessuno, cerca solo, con il giusto taglio giornalistico, di andare oltre le divisioni politiche, guardando al basket come all’unica cosa da salvare di questa storia triste e tragica al tempo stesso. Siamo noi, che, inevitabilmente, finiamo per farci un’’idea di come avremmo voluto che andassero le cose. Probabilmente c’è qualcosa di più, ci sono dei non detti di cui non sapremo mai dietro a questa loro frattura, ma l’amarezza per un rapporto cestinato troppo frettolosamente resta, anche perché, in un momento storico come quello, loro erano due figure dalla visibilità talmente spiccata che avrebbero potuto tentare di smorzare le tensioni anziché alimentarle. La guerra sarebbe sicuramente andata avanti lo stesso, ma almeno loro avrebbero potuto uscirne puliti, entrambi. E invece le cose, da quel giorno in Argentina, sono andate solo a peggiorare, con l’apice dell’abbandono della cerimonia di premiazione agli europei del 1991 da parte della Croazia, che volta le spalle ai vincitori serbi, fino al giorno prima compagni di squadra.

Umanamente “Once Brothers” ha una sua pesantezza di fondo che non possiamo negare, e che non riguarda solo la scomparsa di Petrovic, ma che affonda le sue radici nella guerra civile jugoslava. Nonostante il basket cerchi di recitare il ruolo di collante, resta l’angosciante spettro della guerra, e di tutti i crimini annessi, che la storia rivelerà a distanza di anni. Settantanove minuti che si aprono in Serbia, a Belgrado con il racconto della nascita della loro amicizia, proseguono con le vittorie della nazionale slava e la conquista della NBA da parte dei due “fratelli”, uno a Los Angeles e l’altro a Portland prima e New Jersey poi, per chiudersi in Croazia, dove Divac si reca, a distanza di decenni dalla morte di Petrovic, per rendergli omaggio e per salutarne la famiglia, impossibilitato al tempo, in quanto nemico pubblico numero uno in terra croata. Ancora oggi, come mostra nella sua parte finale il documentario, in Croazia il sentimento nazionalista anti-serbo non accenna a placarsi, lo stesso Divac ne fa le spese mentre si reca a casa di Petrovic, riconosciuto e insultato dai passanti, alcuni dei quali al tempo della guerra ancora non erano nemmeno nati e che hanno vissuto tutto per sentito dire. L’esatto contrario della famiglia che accoglie davvero Divac come se fosse il fratello di Drazen. Gli strascichi della guerra fratricida che ha distrutto la Jugoslavia sono ancora vivi. E probabilmente lo saranno per sempre.

La loro è stata una generazione di autentici fenomeni, che per cause esterne, non è riuscita a raggiungere tutto quello che le loro potenzialità fecero intravedere. Una generazione che ha visto le proprie ambizioni spegnersi sotto le bombe di una guerra fratricida che finì per infangare anche lo sport, dilaniando una selezione, quella jugoslava, che avrebbe continuato a scrivere la storia del basket ancora a lungo. Il loro futuro se l’è portato via la guerra? Crediamo di sì. Non solo l’incidente stradale che costò la vita a Petrovic dunque. La sua era comunque una vita segnata dall’odio che gli aveva mangiato tutti gli altri sentimenti. Dilaniandolo nel profondo. Gli restava solo il basket. Una storia di amicizia, sport e guerra. Una storia carica di malinconia, che ha nell’ineluttabilità del destino il suo punto di non ritorno. Per certi versi sembra di essere alle prese con uno dei grandi romanzi che raccontano il secolo scorso. Una trama, con gli amici fraterni che si ritrovano ai due lati delle trincee in guerra, che ha e avrebbe una sua dignità letteraria. Ci sono tutti gli argomenti delle grandi storie. L’amore, l’amicizia, i valori puliti dello sport, la guerra, l’odio e la morte. Soprattutto quella di Drazen Petrovic, il sette di giugno del 1993 in un incidente stradale a Denkendorf in Germania.